|

|

皓洋窯の始まりは初代当主となる前田達也が東京の大学で学問を学んだのち、北九州市小倉で衛生陶器の製造に従事することから始まりました。

その後、1946年に有田へ戻り、北九州での経験を活かし、現在の地で窯を始めます。

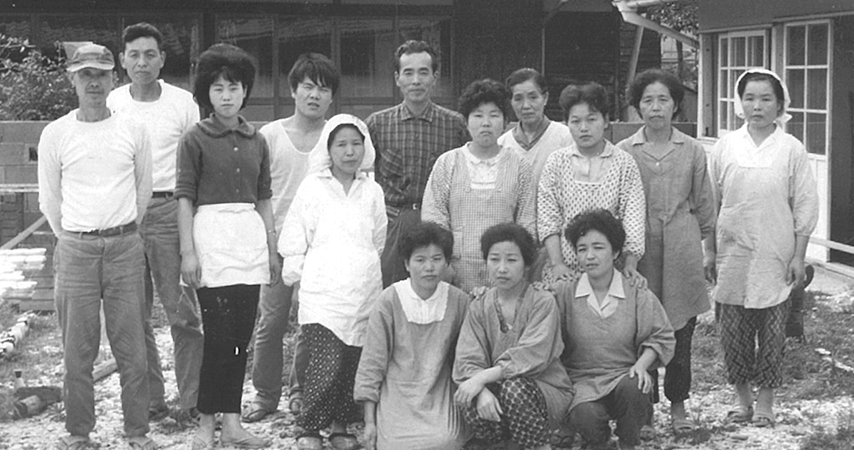

当時は、15名ほどの職人で、酒器である徳利と盃の製造をしていました。

そのうち女性の職人が7割で、近所の女性たちが自宅からも近く、働きやすい環境という理由で働く人が多かったそうです。

また、その当時は、男性は窯を詰める作業や、焚く作業が主で、女性が生地作りや、彫りの細工など、繊細な作業を行っていました。

酒器以外にも、縁起の良い形でもある宝袋の型をしたお湯呑みや、お店の印入りの寿司湯呑みを製造するようになります。

高度成長期ということもあり、たくさんの徳利や盃が、大型の旅館や料理屋向けに出荷されていきました。

また、当時は150件ほどの地元の問屋さんがあり、最盛期には1件につき1回の注文で1000本以上の徳利の注文があり、夜遅くまでの作業が続いたといいます。

1970年には先代の前田皓が酒器以外にも、旅館や料理屋向けの、業務用小鉢を作り始めます。

そして、1985年に入ると家庭向けの手描きの家庭用食器の生産を始めました。

現在でも人気商品の一つである箸置きもこの頃できました。

2003年、屋号(会社名)を達山製陶所から皓洋窯に改名。

2013年に前田洋介が当窯主となりました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |